“Io, i Dedy Cemm e la mia ‘Shanghai’”

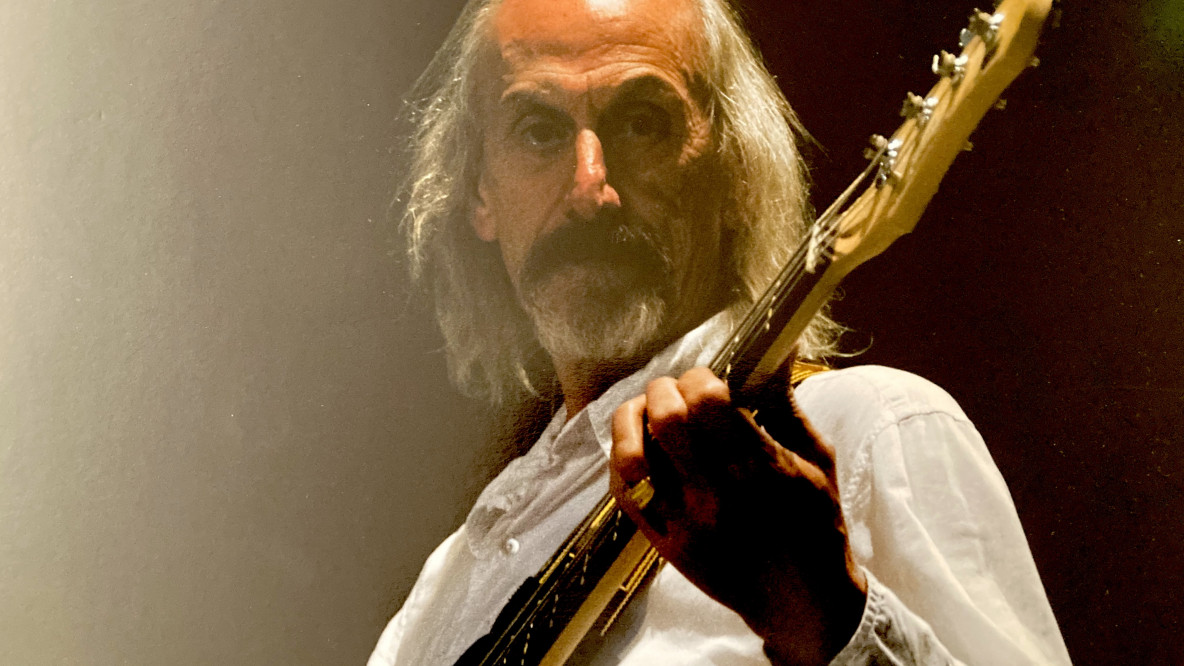

Erano “i favolosi anni ’60”, musicalmente parlando, e sulla scena bolzanina si affacciava il gruppo beat dei Dedy Cemm, ovvero Marco Merzi, Mario Gurrisi, Enrico Zottola e Guido Perini. Il resto è storia: quello dei quattro amici diventa il primo complesso “professionista” in Alto Adige (nel 1967 fu anche il primo a incidere un 45 giri, nella celebre sala discografica della Jaguar a Milano) e si ritrova presto a calcare il palco con le star della musica italiana di allora, da Patty Pravo agli Equipe 84. “Una vita piena come la nostra non credo ce l’abbia avuta nessuno a Bolzano” dice, pago, Perini, il bassista della band - ma anche fotografo di lungo corso e oggi custode al circolo di tennis di Castel Firmiano - che a 77 anni suonati freme per tornare a esibirsi dal vivo.

salto.bz: Perini, oltre al famigerato “fattore x” cos’è che ha reso i Dedy Cemm così popolari? Il successo non è certo un destino già scritto.

Guido Perini: Direi un insieme di fattori diversi, la costanza nella passione, la voglia di sfondare. Il gruppo ha peraltro una genesi particolare. Io nasco come fotografo, quand’ero giovane avevo perfino ricavato uno studio dentro casa, con la sala posa e la camera oscura. All’epoca facevo anche il fotografo per i gruppi musicali locali e per le riviste del settore. Sono entrato così, un po’ di fianco, nel mondo della musica. A un certo punto sono diventato il fotografo personale degli Atlantidi, e quando il gruppo si sciolse, nel ’64, due dei membri, Marco Merzi e Mario Gurrisi, imbarcarono Enrico Zottola nell’impresa di formare un nuovo complesso. Mancava il bassista, loro volevano me e io non sapevo ancora suonare, ma ero alto e avevo i capelli lunghi…

Aveva già il look, insomma.

Esatto. I ragazzi cercavano prima di tutto un “personaggio”. È stato Enrico poi a insegnarmi a suonare il basso. E così siamo partiti. Eravamo forti con le cover, le riarrangiavamo completamente, quasi da farle sembrare dei pezzi nuovi.

E il nome, Dedy Cemm, come nacque?

“Dedy” è un caratteristico pupazzo tedesco, che semplicemente ci piaceva. La parola “Cemm” invece è composta dalle iniziali dei nostri nomi, ma con una variazione. Alla nostra casa discografica non andava bene la “G” di Guido, diceva che il nome “Gemm” sarebbe stato troppo poco incisivo. Allora diventai “Chris” e da qui i “Cemm”.

La svolta quando è arrivata?

C’erano queste serate musicali a Merano, gare a cui partecipavano molti gruppi locali, e successe che una volta vincemmo a pari merito con i Pokers. Conoscemmo un manager, Corrado Antonucci, che ci portò sulla strada del professionismo.

A quei tempi a Campitello di Fassa, in provincia di Trento, c’erano locali di un certo livello dove si faceva musica dal vivo, e lì ci passavano molti personaggi italiani, da Mike Bongiorno alla contessa Lante della Rovere, che una volta ci invitò per un concerto di compleanno a casa sua. In quell’occasione ci fu presentato Roberto Matassi, manager di artisti come I Giganti e Patty Pravo, che ci fece fare il salto di qualità. Cominciammo a suonare a Milano, Cortina d’Ampezzo, Viareggio e in molti altri posti. Per sei anni abbiamo fatto il gruppo spalla dei complessi più famosi, gli Equipe 84, The Rokes, Le Orme, I Giganti, eccetera, poi abbiamo iniziato ad esibirci da soli. Sa che i Dedy Cemm dovettero rinunciare a un pezzo che poi entrò nel repertorio di un grande gruppo italiano?

Racconti.

Il pezzo, “Brennero 66”, era originariamente destinato a noi, ma Francesco Guccini, che era molto amico di Maurizio Vandelli degli Equipe 84, spinse perché il brano fosse assegnato a loro, e alla fine invece la spuntarono i Pooh. Noi eravamo felici lo stesso, camminavamo insieme a delle celebrità, Caterina Caselli, Patty Pravo, i New Dada, gli stessi Pooh, Celentano, Don Backy, Gino Santercole...

“Shanghai” rimane nel cuore, perché è lì che ci sono le nostre radici. Non a caso ho scritto anche una canzone che porta il nome del quartiere. Era una zona popolare, di operai e gente alla mano, con le case a due piani, i vicoletti, i negozietti, ma anche i condomini enormi. Non era un rione ma un paese

Torniamo agli esordi, al quartiere soprannominato “Shanghai” dove tutto è iniziato. Cosa resta di quella Bolzano?

“Shanghai” rimane nel cuore, perché è lì che ci sono le nostre radici. Non a caso ho scritto anche una canzone che porta il nome del quartiere. Era una zona popolare, di operai e gente alla mano, con le case a due piani, i vicoletti, i negozietti, ma anche i condomini enormi. Non era un rione ma un paese. E come dico nella canzone, non muore mai. Sebbene tanti amici se ne siano andati ormai, alcuni se li è portati via il Covid.

Com’era essere giovani in quegli anni, bui per l’Alto Adige?

Era un periodo duro. Le differenze etniche erano molto marcate, il centro di Bolzano era “territorio tedesco”, una festa ai prati del Talvera se eri un “italiano” non ti sognavi proprio di farla, per dirne una. C’era questo gruppo di shanghaioli che cercava lo scontro, tante volte veniva in centro per fare a botte. Quando ho cominciato a suonare quel contrasto fra italiani e tedeschi non lo avvertivo quasi più, ma ci pensavano i racconti degli amici a ricordarmelo. Io ero completamente assorbito dalla musica, un vero patito, e il 24 giugno del ’65 coronai un sogno.

Vedere i Beatles dal vivo?

Fu un’avventura. I Fab Four suonavano al Vigorelli di Milano, ricordo che pagai il biglietto 800 lire. Io e il mio amico Lollo partimmo la mattina presto, con la vespa. Nel bauletto caricai la macchina fotografica sperando di fare un servizio indimenticabile, peccato che la trovai distrutta una volta arrivati a destinazione, per via di tutte le buche e i dossi incontrati sulla statale. Il concerto fu aperto dai New Dada (che avrei conosciuto di persona anni dopo). Poi toccò ai Beatles. Per primo entrò Ringo Starr che cominciò a suonare la batteria, poi George Harrison che attaccò a cantare “Twist and Shout”, e alla fine si unirono Paul McCartney e John Lennon. In quel momento realizzai che ormai le band avevano preso definitivamente piede, soppiantando gli artisti singoli che fino ad allora erano andati per la maggiore. Il velodromo era pieno di gente che urlava, Lollo, che era uno shanghaiolo doc, di quelli che picchiavano duro, piangeva come un bambino. Fu un concerto pazzesco. Ma le emozioni non erano finite, perché due anni più tardi feci una delle esperienze più belle della mia vita.

Quando ho cominciato a suonare quel contrasto fra italiani e tedeschi non lo avvertivo quasi più, ma ci pensavano i racconti degli amici a ricordarmelo

Cosa successe nel ’67?

Andai in America con i Dedy Cemm. Il discografico che avevamo conosciuto a Milano durante l’incisione del disco “Gli angeli ci guardano” ci disse: “Ragazzi, state andando forte, volete provare a farvi conoscere all’estero, negli Stati Uniti, oppure partecipare al Cantagiro?”. Eravamo giovani, non ci pensammo sopra un attimo e scegliemmo l’America. E così perdemmo il treno del Cantagiro, il celebre festival musicale, ma andare oltreoceano ci solleticava di più. Facemmo la spola fra New York e le Bermuda suonando sulle navi per i turisti. 1.200 persone alla volta. E guadagnavamo anche bene. Nei momenti di pausa esploravamo la Grande Mela, in quegli anni stavano costruendo le Torri gemelle, ci capitò di passare davanti al cantiere. Ci perdevamo dentro Radio City, salivamo con questi ascensori velocissimi sull’Empire State Building…

Pensa con nostalgia a ciò che è stato?

Sì, sono stati 7 anni intensi con il gruppo, ci siamo divertiti molto. Una vita piena come la nostra non credo ce l’abbia avuta nessuno a Bolzano.

In quali circostanze si è sciolta la prima formazione dei Dedy Cemm?

Me ne andai nel ’70. Quando tornammo dall’America c’era già pronto un contratto per andare a suonare a Santo Domingo e alle Barbados, ma dissi di no, perché ricevetti un’offerta di lavoro al quotidiano l’Adige. E io volevo fare il fotografo. Vendetti il basso e chiusi totalmente con la musica.

Eravamo giovani, non ci pensammo sopra un attimo e scegliemmo l’America. E così perdemmo il treno del Cantagiro...

Il gruppo però è dotato di un gene di autoconservazione forte…

Infatti dopo 50 anni circa Enrico Zottola che stava in Grecia e non aveva mai smesso di suonare, mi disse: “Quando torno in Italia riportiamo in vita i Dedy Cemm”. E così è stato. Ho ripreso la mano con il basso e nel 2015 ci abbiamo riprovato, io, Enrico e tre nuovi componenti: Beppe Grandinetti, Pasquale Mirotta e Coco Chinaglia. Abbiamo suonato 5 anni insieme, facendo 6-7 concerti l’anno, ai prati del Talvera, in piazza Tribunale l’ultimo dell’anno, al parco delle Semirurali di fronte a 2000 persone, in piazza Matteotti dove abbiamo attirato più gente di Salvini come qualcuno ci ha fatto notare, in Trentino a Ronzone, Malé, Cles e via dicendo. Poi ci siamo separati. Da circa un anno abbiamo rimesso su il gruppo con nuovi membri. Oltre a Enrico, Pasquale e me ci sono Virgilio Moroni, Mirco Scuttari, e Roberto Mile.

Il coronavirus nel frattempo ha messo in quarantena la musica dal vivo.

Il tempismo non è stato ideale, in effetti. Non abbiamo mai avuto modo, ancora, di suonare insieme dal vivo. Non ci resta che aspettare. Saper aspettare… col mestiere di fotografo si impara a farlo. Ripenso allo scatto che feci, il 18 agosto 1990, al Capo dello Stato Francesco Cossiga, mentre assisteva a un’esercitazione degli alpini in Val Badia. Di come attesi il momento perfetto. Quella fu la foto di cronaca che vinse il premio nazionale Chia Sardegna per quell’anno.

Io volevo fare il fotografo. Vendetti il basso e chiusi totalmente con la musica

Come andò?

Cossiga arrivò in elicottero. Era in giacca e cravatta ma siccome tirava vento gli diedero un berretto e una giacca militare da indossare. Poi si infilò un paio di occhiali da sole e assunse quell’espressione pensosa, portandosi la mano alla bocca. Il tubolare dell’impalcatura a cui era appoggiato poteva quasi essere scambiato per un cannone. Sembrava che stesse pensando se fare fuoco o no. Una posa dall’indubbio significato simbolico. In quel momento feci una serie di scatti, fra cui quello che vinse il premio nazionale. Allora lavoravo per il quotidiano Alto Adige, il capo cronaca dell’epoca sbadatamente non riconobbe subito il valore della foto perché inizialmente la scartò, la diedi poi all’Ansa che la diffuse. Tutti i maggiori quotidiani nazionali, dalla Repubblica al Secolo XIX all’Unità, pubblicarono la mia foto in prima pagina, fu una grandissima soddisfazione.

Testimoniò anche l’arrivo dei profughi albanesi in Alto Adige nel ’91.

Il mio giornale mi mandò a Monguelfo, dove era atteso il loro approdo. Giunsi sul posto in anticipo, di buon mattino, di fronte a questa caserma dismessa, la “Cesare Battisti”, che doveva fungere da ricovero temporaneo per gli albanesi. Provai a ottenere qualche informazione dai militari presenti. Siccome non riuscii a cavare nulla me ne andai in paese dove mi confermarono che gli albanesi sarebbero arrivati. Tornai sul luogo designato e trovai un punto ideale per fotografare. Quando arrivò il treno con i profughi scattai molte foto, alle persone dietro i finestrini dei vagoni, ai bambini che entravano nella caserma portando i materassi sulle spalle. Diversi anni dopo mi telefonò una signora, era il capo della comunità albanese in Italia, che per caso aveva visto le foto uscite allora sul giornale locale, e mi chiese se ne avevo altre. Finì che nel 2017 facemmo a Bolzano una mostra fotografica dal titolo “Quando approdarono gli albanesi”. Quante storie…

Rimpianti?

Nessuno. Tutto quello che volevo l’ho avuto.