“Non ho l'arma che uccide il leone”

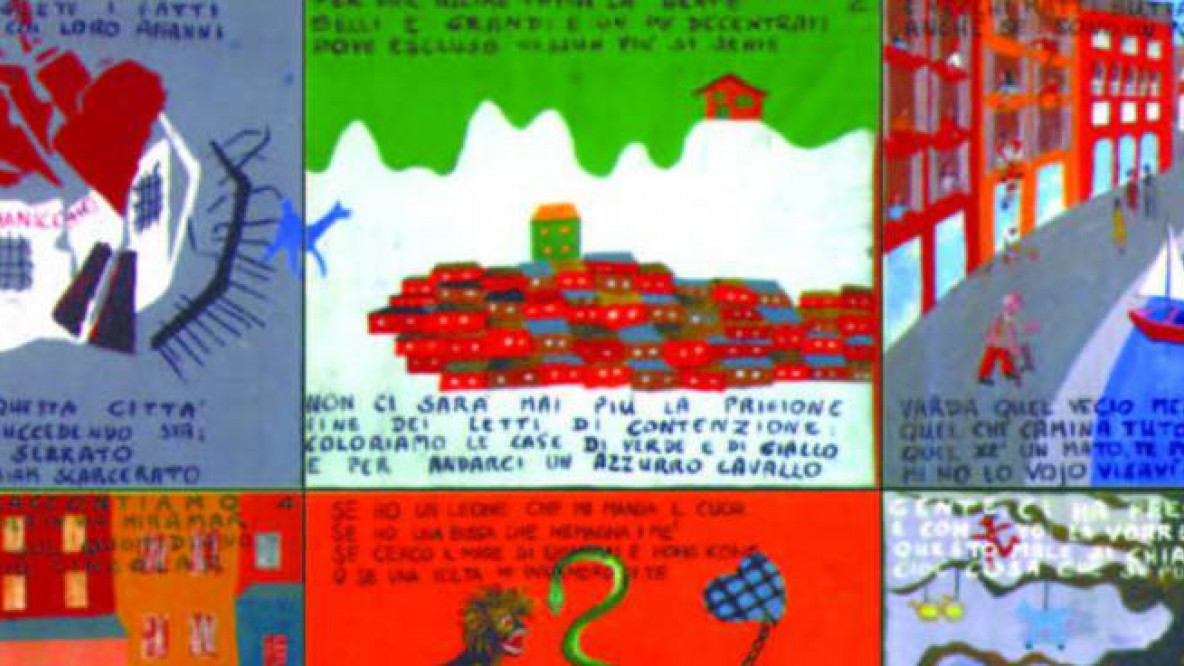

Il docu-film “Il viaggio di Marco Cavallo” arriva a Bolzano. Dopo la presentazione in anteprima nazionale al Torino Film Festival, la proiezione a Merano in novembre e al Trieste Film Festival il mese scorso, sarà parte della ventinovesima edizione dei Bozner Filmtage che si terranno tra il 22 e il 26 aprile presso il Filmclub di Bolzano. La pellicola prodotta da Edizioni alpha beta Verlag per la “Collana 180 – Archivio critico della salute mentale” racconta il viaggio di Marco Cavallo, un cavallo di legno e cartapesta costruito dagli internati del manicomio di Trieste nel 1973. Divenuto il simbolo della libertà ritrovata in seguito all'approvazione della Legge Basaglia (1978) sulla chiusura dei manicomi, Marco Cavallo si rimette in viaggio molti anni dopo per chiedere la chiusura dei sei Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani – quello che resta di una storia che pensiamo finita.

Di seguito pubblichiamo un estratto del libro “Non ho l'arma che uccide il leone” di Peppe dell'Acqua, psichiatra che lavorò a Trieste a fianco di Franco Basaglia e Direttore della “Collana 180” di alphabeta. Il libro racconta le storie delle persone che vivevano nell'Ospedale Psichiatrico triestino e le tappe, dal '71 al '79, che portarono al cambiamento nell’approccio alla malattia mentale.

1. La caposala Maria Jelercich

Sono passati più di otto anni da quando per la prima volta sono entrato nel manicomio di San Giovanni.

Al padiglione “Q” Maria Jelercich, la caposala, mi ha accolto con una certa diffidenza: «Sono qui da trentacinque anni» ripeteva con tinuamente servendomi il caffè, «quando io ho cominciato a lavorare, lei, dottore, non era ancora nato!»

E ancora terribili storie di matti, di violenze, di ordine, di cure, di gabbie. Devo confessare che quelle parole mi mettevano soggezione, una certa indefinibile paura.

Nel manicomio non ci sono oggetti d’uso personali. I pochi mobili resistenti sono per tutti. Ci sono tavoli, sedie, panche, letti e solo qualche robusto armadio. E poi ci sono gli internati.

I mobili e gli internati abitano il manicomio. I mobili vanno con servati puliti, ordinati, non devono essere mai spostati, creerebbero troppa confusione. Maria Jelercich era attentissima a queste cose. Erano state la sua formazione, il suo lavoro, la sua vita per quaranta anni. E ora cercava di farmele capire, di insegnarmele, servendomi il caffè.

«I malati anche non vanno spostati, bisogna lasciarli in pace» mi diceva. Mobili e internati a testimonianza della fissità, dell’immobilità reale e simbolica dell’istituzione. I mobili sono corpi, sono uomini in piedi, rigidi, fissi; sono seduti come fossero sedie. Gli internati sono sedie, il corpo perduto diventa panca, sedia e l’istituzione perpetua con l’internato il rapporto di ma nutenzione che ha con gli altri oggetti del manicomio.

Le storie che racconto cominciano da qui.

Trieste, 1980

7. L’asilo

Rosina, la vecchia Rosina da sempre in manicomio, suonava l’armonica a bocca per i viali dell’ospedale. Al laboratorio P aveva inventato l’aria per la canzone di Marco Cavallo. Cominciava a uscire, accompagnava a passeggio in città la sua amica cieca. Salutava tutti i bambini del rione e, senza saperlo, stava per diventare la nonna dell’asilo. Vennero i bambini. Si dette vita a un asilo autogestito, aperto nel parco del manicomio. C’erano venticinque bambini, figli di ricoverati, medici, infermieri. Giravano per i viali, andavano al bar. Rosina e tante altre nonne giocavano con loro. La paura e l’orrore per i matti sembravano svaniti.

Dopo sei mesi quell’asilo fu chiuso. Gli asili devono avere le loro regole, i bambini devono stare con i bambini, i grandi con i grandi, i matti con i matti. Per un anno non ci furono più bambini in ospedale.

Tornarono in primavera l’anno seguente. Dopo l’inverno, con un largo impegno delle famiglie del rione, nel vecchio padiglione D-agitati vuoto, il provveditorato decretò l’apertura di una scuola materna statale con tre sezioni per novanta bambini. Una scuola materna col suo direttore e i suoi decreti delegati.

Rosina, come sempre, va a salutare i bambini, ma al di qua del cancelletto. Ora non la lasciano entrare.

Trieste, 1976

15. La mamma grande di Sergio Erzegovich

Oggi ho accompagnato a casa Sergio dopo quindici giorni di ricovero. Abbiamo parlato in inglese. Uscendo dall’ospedale gli alberi fioriti e le case gli ricordavano il New Jersey. Ha detto: «Se si ha un lavoro e voglia di lavorare si sta bene dovunque; nel New Jersey come qui». A casa incontriamo sua madre. Suo padre è come se non ci fosse. Conosco Sergio da due anni e quasi non mi sono mai accorto dell’esistenza di suo padre. Sergio ha tre fratelli. Vivono in Cittavecchia. Uno soltanto, sposato, ha una famiglia e vive con la moglie. Sergio è sposato, ma non sa più dove sia sua moglie e la sua bambina. «Suo fratello maggiore è tanto più bravo» dice la madre, «è sposato ma, come Sergio, non vive con la moglie e con il figlio». L’altro fratello ha deciso di non sposarsi affatto. Tutti preferiscono vivere con la mamma.

Oggi abbiamo parlato del loro paese, Lussino, un’isola nel cuore del Golfo del Quarnero. Sergio cercava di intervenire, ma la madre ha detto: «Mio padre diceva che quando due parlano bisogna lasciarli parlare, solo quando si interrompono si può intervenire!». Sergio ha trentadue anni.

«Chi è rimasto nell’isola?», chiedo. Mi risponde la madre: «Mia sorella è morta. Mia madre e mio padre anche. L’altra mia sorella è sposata e vive a Pola. C’è un fratello di mio marito, mio cognato. Poi i cugini. Mio marito faceva il calzolaio ed anche il facchino in porto. Anche Sergio sa fare molto bene il mestiere del padre, non è vero?». Sergio annuisce e, su indicazione della madre, mi mostra le scarpe che ha risuolato da solo. Ha messo anche i tacchi di gomma dura. Così durano di più. «Mio cognato ha un orto. A Lussino coltiva radicchio, patate, vérze. Le verze fresche si mettono a bollire, poi si colano e si mettono in padella con olio e aglio. Si possono mangiare con un pezzo di carne di manzo o salsicce di maiale. Quando si pescava, anche con un pesce. Poi mio cognato affitta camere ai turisti. Eh, stanno bene loro. Siamo venuti a Trieste tredici anni fa, nel 1962.»

Sergio ora, dopo tre anni di emigrazione negli Stati Uniti, lavora come manovale in un cantiere metalmeccanico dove costruiscono motori marini, motori diesel. Lui fa lavori di pulizia e facchinaggio. La casa in ordine e in economia la tiene la madre. I tre figli le consegnano quasi tutto il loro salario. La madre ha una piccola pensione. Il padre anche.

«Il primo figlio è veramente bravo, ha cervello. L’altro fa il marittimo. Sergio è l’ultimo dei quattro, niente da dire, è buono come il pane. Da ragazzi erano tutti uguali. Sergio e il fratello maggiore Matteo sono stati i primi a venire a Trieste. Poi siamo venuti noi.»

Sergio è molto timido. Fuori dal lavoro, di solito, sta a casa con sua madre. La madre venti giorni fa è stata operata. Aveva un tumore benigno al seno mascellare. Sergio in ospedale psichiatrico è stato ricoverato quattro volte in tre anni. Gli succede di non saper più parlare. Ripete le domande che gli si pongono. Si sente perduto, frastornato. Non si muove nemmeno. Gli sembra di sentire qualcuno che lo chiama, lo minaccia. Sergio lì resta, fermo. Anche adesso, col ricovero di sua madre in ospedale, si è sentito perduto, è venuto a farsi ricoverare accompagnato da suo fratello Matteo. Quando si è sposato, ha cercato di comandare: tutto doveva essere come voleva lui, anche sua madre faceva così. Gli sembrava innaturale che sua moglie volesse discutere, prendere decisioni. Suo padre, d’altra parte, non lo faceva mai.

«Ma perché siete venuti via dall’isola?», domando.

«Tutti andavano via. Va via uno, poi due. In paese se ne parla. Poi vanno via in tanti. Va via una pecora e tutti i pecoroni dietro. Ho detto ai miei figli di andare. Siamo andati via anche noi, come tutti... Tutti andavano.»

Trieste, 1976

Peppe Dell’Acqua (Solofra, 1947) inizia a lavorare nel 1971 con Franco Basaglia. Dalla fine degli anni ’70 contribuisce alla progettazione, sperimentazione e gestione dei primi centri di salute mentale territoriali aperti 24 ore. Dirige per più di 17 anni il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di Trieste. Tra i promotori del Forum Salute Mentale, insegna psichiatria sociale presso la Facoltà di Psicologia di Trieste. Ha pubblicato Fuori come va? (2010, Feltrinelli) e con Roberto Mezzina Il folle gesto (1988, Edizioni Sapere 2000). Consulente scientifico della fiction Rai C’era una volta la città dei matti, per il suo impegno nel campo della deistituzionalizzazione ha ricevuto il «Premio Nonino 2014».