Politica | Referendum 2022

Quorum nicht erreicht

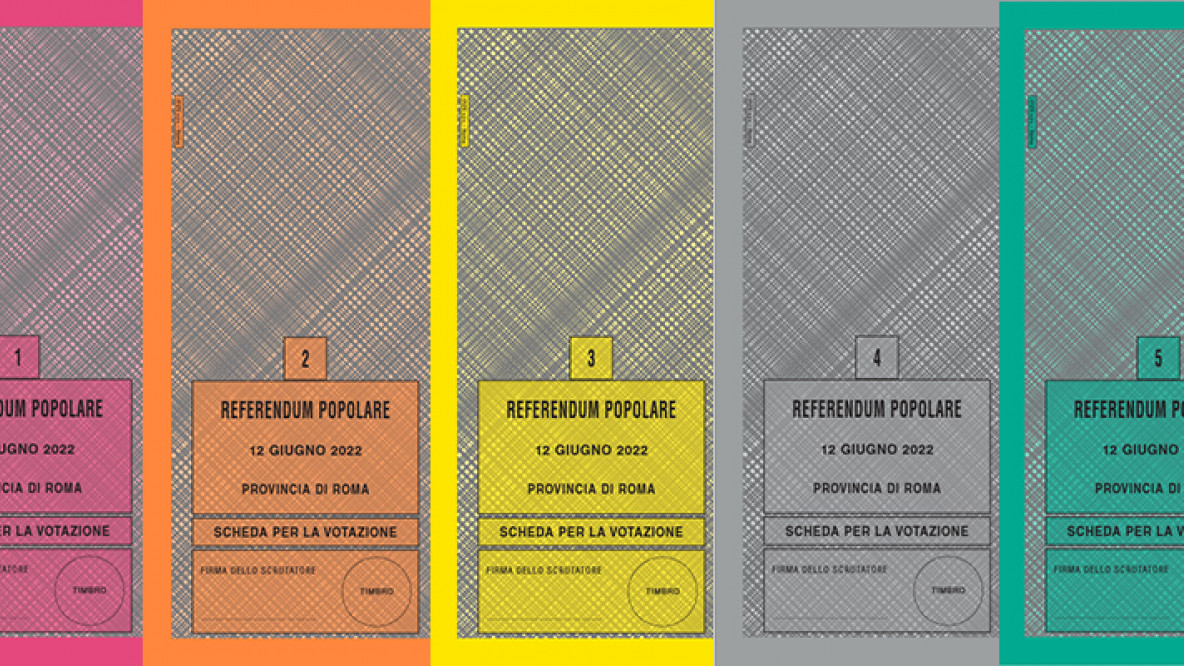

Foto: Facsimile

Trotz der in vielen italienischen Gemeinden gleichzeitig stattfindenden Gemeinderatswahlen lag die Wahlbeteiligung mit 20,72 Prozent auf einem historischen Rekordtief. In Südtirol schritten gar nur 11,04 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen. 17,04 Prozent waren es in der Landeshauptstadt Bozen, 11,33 Prozent in Brixen, 9,96 Prozent in Bruneck, 10,79 in Klausen, 14,04 in Meran und 10,45 in Sterzing. Die höchste Wahlbeteiligung wurde in Waidbruck mit 22,14 Prozent registriert, die niedrigste in der Gemeinde Lüsen, wo gerade einmal 3,95 Prozent der Wahlberechtigten über die Fragestellungen abstimmten.

Damit Reformen eingeleitet hätten werden können, hätte das Quorum von mindestens 50 Prozent erreicht werden müssen. Aber bereits im Vorfeld sind die Experten aufgrund der zu technischen Fragestellung von einem Scheitern ausgegangen.

Mehrheit für Wahlreform

Der Ausgang des Referendums hat zwar keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen, da das Quorum nicht erreicht werden konnte, nichtsdestotrotz ist das Ergebnis aufschlussreich.

Beim Referendum zur „Nichtaufstellbarkeit und Verbot der Bekleidung von Wahl- und Regierungsämtern“ stimmte die Mehrheit (56,83 %) mit Nein, ebenfalls das Nein überwiegte beim Referendum zur „Einschränkung der vorbeugenden Maßnahmen“ mit 43,40 Prozent. Jeweils das Ja siegte bei den Referenden „Trennung der Funktionen der Mitglieder des Richterstandes“ mit 64,03 Prozent, „Teilnahme der Laienmitglieder an allen Beschlussfassungen des Leitungsrates des Kassationsgerichtshofes und der Gerichtsräte“ mit 62,80 Prozent und „Abschaffung von Bestimmungen über die Wahl der aus den Reihen der Berufsrichterschaft gewählten Mitglieder des Obersten Rates für das Gerichtswesen“ mit 61,48 Prozent.

Effetua login per aggiungere un commento!

Das Quorum gehört abgeschafft

Das Quorum gehört abgeschafft, dann wird jedes Referendum gültig sein und kein Geld (Kosten eines Referendum, Geld der Steuerzahler) wird vernichtet.

Welche Partei setzt diese Angelegenheit um?

Der Countdown läuft.

In risposta a Das Quorum gehört abgeschafft di Josef Ruffa

In die nächsten zwei Jahren

In die nächsten zwei Jahren wird sowie diesbezüglich nicht passieren, bis Ende 2013 ist keine Unterschriftsammlung für weitere Referendum möglich, und wenn es gut geht kann man eventuell im Jahre 2014 wieder für ein Referendum wählen.

Es wird Aufgabe des neuen Parlaments, dieses Instrument anzupassen. Mann liest von ein Quorum nicht 50 % der eingeschriebenen Wähler, sondern 50 % der Wähler die bei der letzten Parlamentswahlen teilgenommen haben, auf jeden Fall wird das Quorum nicht abgeschafft und ich finde es gut so.

In risposta a In die nächsten zwei Jahren di Alessandro Stenico

sorry 2023 und 2024

sorry 2023 und 2024

In risposta a In die nächsten zwei Jahren di Alessandro Stenico

„auf jeden Fall wird das

„auf jeden Fall wird das Quorum nicht abgeschafft und ich finde es gut so.“ …und warum nicht abschaffen, bzw. wieso finden Sie es gut?

In risposta a „auf jeden Fall wird das di Josef Ruffa

Weil es mehrere Parteien zu

Weil es mehrere Parteien zu ihrem Zweck missbrauchen. Zu diesem Thema ein Ausschnitt eines Artikels, was gestern auf der Tageszeitung „Domani“ publiziert wurde:

“Il declino dei referendum diventati strumento dei partiti” di Andrea Morrone

Le cifre

Guardiamo ai numeri. Dal 1970 al 2022 sono stati presentati 666 referendum abrogativi, 23 referendum costituzionali, un referendum istituzionale e un referendum d'indirizzo sui poteri del parlamento europeo (1989).

Quelli abrogativi, depositati in Cassazione, sono stati 197. 168 quesiti sono arrivati alla Corte Costituzionale, che ne ha ammessi al voto solo 87. Al netto di quelli evitati prima della consultazione popolare, 72 volte sono stati votati. L'astensione dal voto è diventato l'ostacolo decisivo: se anche stavolta il quorum non ci sarà, saranno 39 i referendum che hanno superato quel limite; 23 volte hanno vinto i si, 16 i no. Il dato più significativo è che il quorum manca dal 1997. L'unica eccezione sono stati, nel 2011, i quesiti su acqua bene comune, nucleare e legittimo impedimento (fece la differenza la tragedia di Fukushina).

Oltre i numeri contano altri dati. I partiti non hanno mai amato i referendum, ritenendoli un intralcio alla loro centralità nella democrazia rappresentativa. Non hanno esitato a ricorrere allo scioglimento anticipato del parlamento per evitare referendum scomodi (1972: divorzio; 1976: aborto; 1986: giustizia giusta; 2008: legge elettorale bipartitica). Un ruolo chiave è stato giocato dalla Consulta che, salvo rare eccezioni, ha impedito il voto alle richieste più rilevanti, con sentenze dirette più a cercare il pelo nell'uovo che a incoraggiare l'esercizio del diritto alla partecipazione popolare.

L'uso dei quesiti

Per non dimenticare i quesiti sulla rappresentanza sindacale o sulla tutela dei lavoratori, quelli che hanno sollecitato leggi moderne in materia di droghe leggere o per regolamentare il diritto alla “dolce morte”, come nello sfortunato quesito sull'eutanasia; e, ancora il quesito che abolii il finanziamento pubblico dei partiti, clamorosamente tradito dal parlamento, quando introdusse i rimborsi elettorali, lasciando inevasa la questione morale prima che giuridica, della riforma della politica.

Tutti hanno fatto uso dei referendum. Pensati come un potere dei cittadini per controllare i partiti e il governo, usati contro il “regime” consociativo (da Marco Pannella e i radicali) per democratizzare le istituzioni, i referendum sono diventati sempre più spesso un dispositivo dei partiti. Dopo il referendum comunista sul blocco della scala mobile, da Enrico Berlinguer ritenuto un tradimento da parte dei socialisti della convenzione che voleva condivise a sinistra le politiche sociali, nella stagione del bipolarismo al referendum i partiti sono ricorsi per diversi scopi. O per fare opposizione al governo (Rifondazione comunista nei referendum sociali: Italia dei valori contro le “leggi ad personam” del governo Berlusconi), o per ridefinire i rapporti di forza dentro l'area politica di riferimento (Antonio Di Pietro nei quesiti contro “la casta” e la “flexsecurity”; il governatore Michele Emiliano, con i quesiti sulle trivelle, per una resa dei conti interna al Pd con il premier Renzi; la Lega nei quesiti contro la riforma Fornero delle pensioni, contro il Rosatellum e ora, insieme ai radicali, per la giustizia giusta ma per giocare il ruolo di partito di “lotta e di governo”). Clamorosa fu l'iniziativa della Cgil (Jobs act, voucher, appalti) di utilizzare il referendum per farsi soggetto politico, tentando così di occupare uno spazio, ritenuto vuoto, a sinistra.