Inmitten der Dolomiten

Salto.bz: Ihr Buch sollte doch eigentlich ein handlicher, biegsamer Dolomiten-Reiseführer im Layout der bei Edition Raetia bereits erschienenen kulturhistorischen Reiseführer werden. Geworden ist "Gezahnt wie der Kiefer eines Alligators" ein ganz anderes Buch…

Ingrid Runggaldier: Ich habe das eigentlich bald gewusst, nachdem ich mit den Recherchen begonnen habe. Das muss so um das Jahr 2018 herum gewesen sein. Mir war klar, dass ich nicht erzählen wollte, an welchen Orten etwa berühmte Schriftsteller übernachtet haben, oder mit den immergleichen Zitaten daherkommen. Ich fand bei meinen Recherchen so viele Texte, von so vielen Autorinnen und Autoren. Die Thematik ließ mich wie in einen Strudel eintauchen.

Wo und wie haben Sie recherchiert?

Ich habe am Anfang vor allem den Bestand der Società Alpinisti Tridentini durchforstet. Die haben sehr viele alte Bücher – hauptsächlich englische und französische Literatur. Auch in der Landebibliothek Teßmann fand ich viele Texte.

Und wie nahm das Buch dann Form an?

Das Buch ist organisch entstanden. Es war beim Erstellen wie auf einer Wanderung, wo du auf Umwege kommst und nicht mehr genau weißt, wo die Reise hingeht. Mir war es wichtig die Vielfalt aufzuzeigen, und die Menschen die die kleine Provinz einst entdeckten – der eine kam aus Amerika, der andere aus Australien. Es gab also eine Verbindung zum Rest der Welt. Ich habe Texte ausgewählt, die ich als lustig, interessant, kurios oder ärgerlich empfand – also nicht die klassischen Sonnenuntergangsbeschreibungen am Rosengarten.

Ich habe versucht so viele Frauen wie möglich und auch so viele Nationalitäten wie möglich in das Buch zu bringen.

Was ist der rote Faden?

Natürlich sind die Dolomiten der rote Faden, auch wenn sie nicht immer im Zentrum sind. Es haben mich doch sehr die Biografien der Menschen interessiert, die diese Gegend bereist haben. Und die Fragen: Wie kamen sie mit den Einheimischen in Kontakt? Wie erlebten sie die Reise? Wie war die Begegnung mit der Landschaft und den Menschen, die hier einst gewohnt haben?

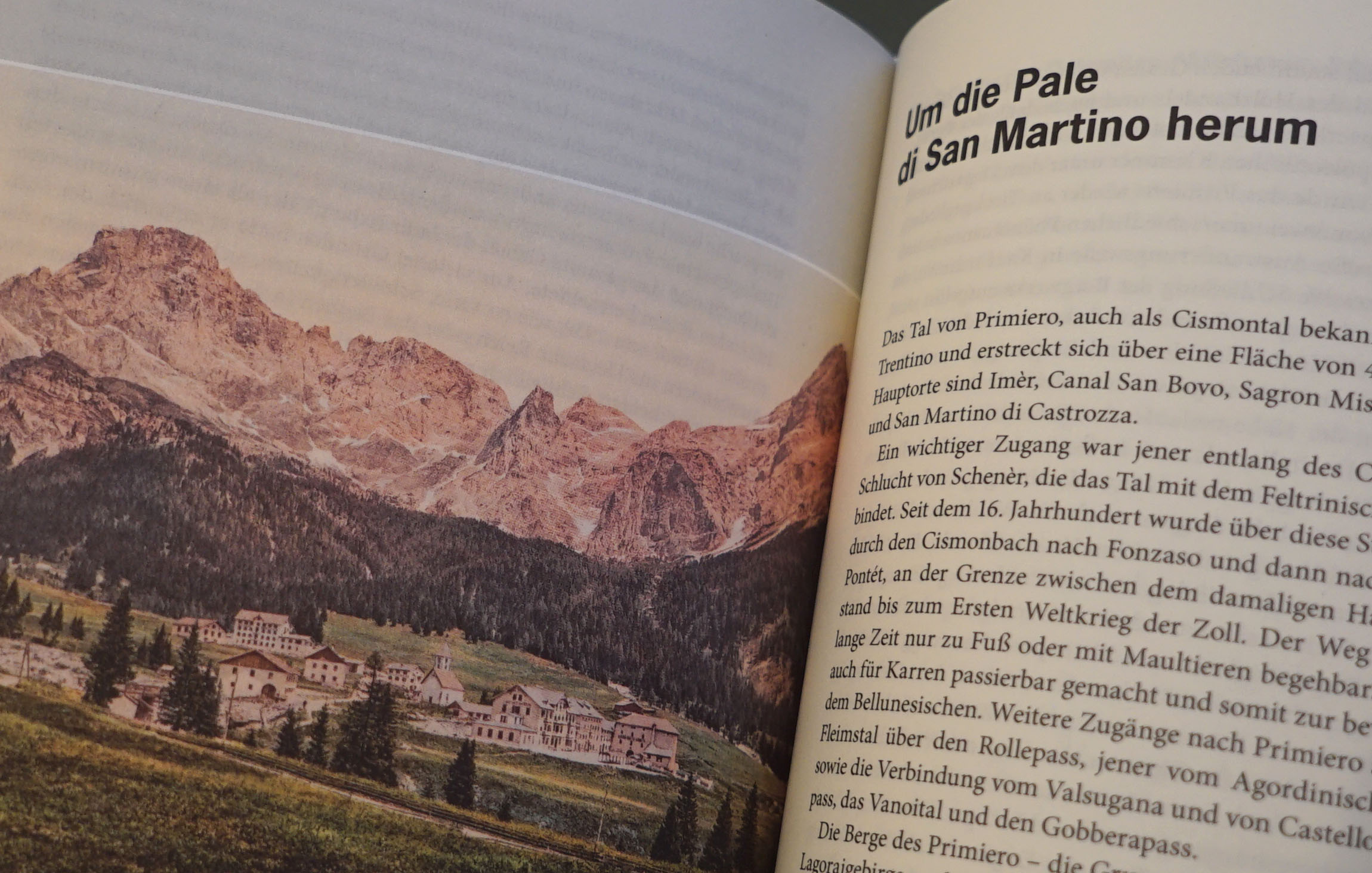

Was war das für eine Landschaft?

Das muss ein Zauberland gewesen sein und auch geeignete Landschaft für die reiche Märchen- und Sagenwelt. Das Buch lebt von der Außensicht auf die Dolomiten. Den Einheimischen bedeutenden die Berge ursprünglich ja nicht viel, die mussten eher schauen, dass sie überlebten oder sie wanderten aus. Mit der größeren Erschließung der Berge lernten die Bewohner der Dolomiten über die Außensicht der Reisenden, die eigene Landschaft neu einzuordnen. Vom ersten Bergführer, bis hin zum Exzess.

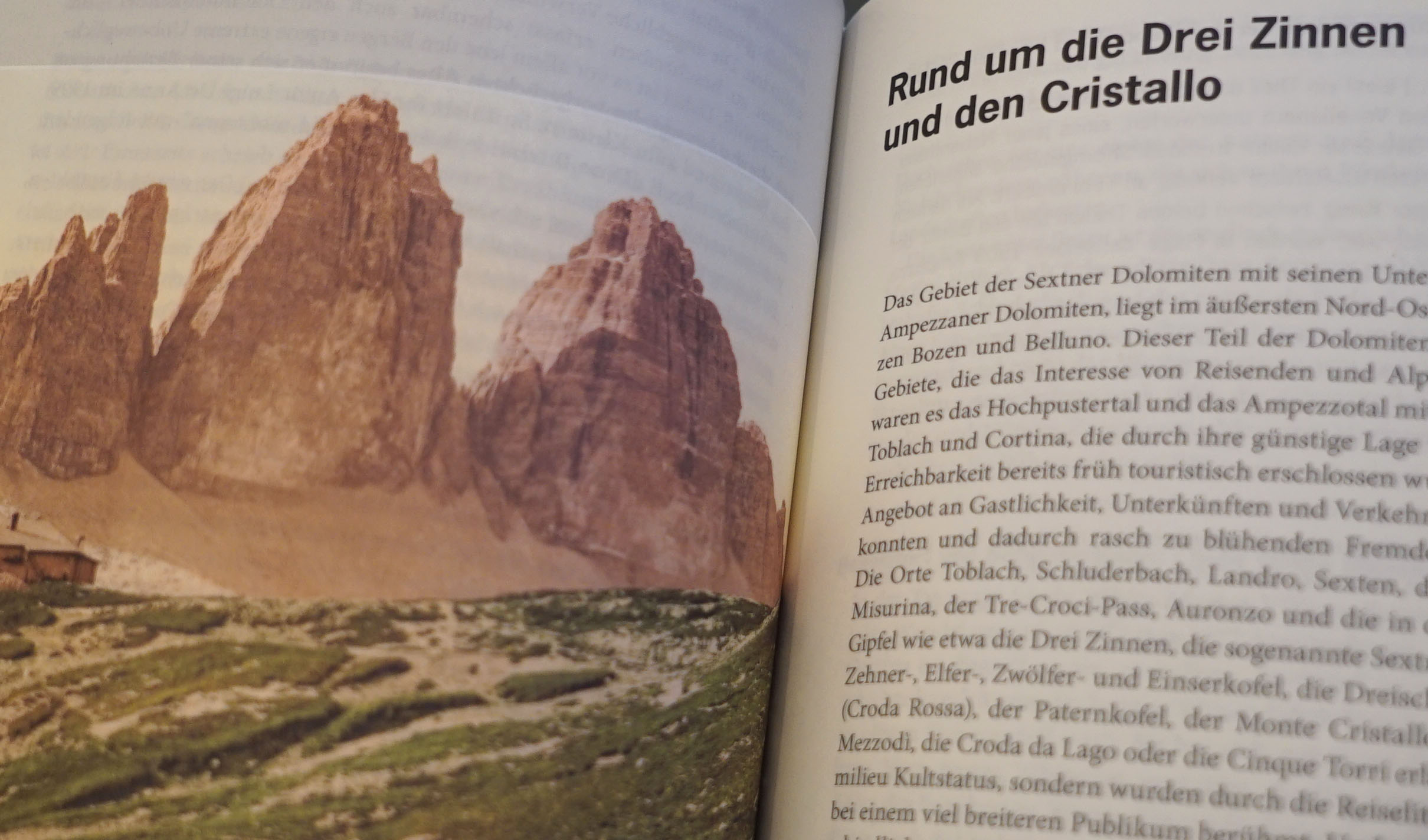

Wann ging es denn los mit den Erkundungen der Dolomiten?

Ich würde sagen so ab den 1860/70er Jahren, da ging es los mit den Besteigungen. Die meisten Leute denken ja, der Tourismus in Südtirol begann in den 1960er Jahren. Aber das waren 100 Jahre vorher schon ganz andere touristische Geschichten. Die Einheimischen fragten sich zunächst: Warum sollte jemand hierherkommen und Spaß und Interesse an diesen Bergen haben?

Ist ihr Buch auch Wegweiser für einen bedachtsameren Umgang mit der Natur?

Ja, das kann man schon sagen. Es ist ein Hinweis an die Menschen, etwas behutsamer mit der Landschaft umzugehen. Auch sich gegenwärtig zu hinterfragen, wie man reist. Es soll mehr um Respekt gehen und weniger um Konsum oder Hotspots.

Die wissenschaftliche Reisebeschreibung war überwiegend Männerdomäne. Wie unterschiedlich schreiben die vielen Männer und wenigen Frauen über ihre Berg- und Landschaftsreisen?

Ich habe versucht so viele Frauen wie möglich und auch so viele Nationalitäten wie möglich in das Buch zu bringen. Ich weiß nicht, ob man textlich zwischen Männern und Frauen unterscheiden soll. Ich wehre mich immer dagegen, dass es einen weiblichen oder männlichen Blick gibt. Und trotzdem schreiben Frauen anders. Frauen schreiben auch mal über das Private oder Familienverhältnisse. Bei Männern geht es häufig um Selbstdarstellung, Heldenhaftigkeit – gerade im Alpinismus. Die weibliche Alpinliteratur ist hingegen weniger pathetisch. Frauen sind es auch, die über andere Frauen schreiben, was die Männer nicht machen.

Wir wissen eigentlich wenig über die Menschen, die hierherkamen und Land und Leute beschrieben haben. Wer waren Sie?

Frühe Reisebeschreibungen lesen sich häufig sehr bildhaft und blumig. Sind die alten Beschreibungen der Dolomiten ehrlicher und authentischer, als heute beispielsweise ein schönes Landschaftsbild?

Ich finde schon. Mir gefiel die Vielfalt an Textsorten und natürlich an Autorinnen und Autoren. Wir kennen heute vor allem die Bilder der Landschaft, die uns auch von der Werbung vorgegeben werden, und häufig maßlos unrealistisch sind. Immer das gleiche Licht, immer die gleichen Einstellungen...

Wie vereinnahmten politische Regime die Alpen- und Reiseliteratur?

Nationalistische Ansprüche gab es ab 1850 eigentlich unentwegt. Die alpinen Vereine haben da auch ordentlich mitgemacht. Und später natürlich auch Nationalsozialismus und Faschismus.

Wie handhaben Sie als Herausgeberin den Umgang mit Autoren, die gefährlichen Regimen, gefährlich nahe kamen?

Ich habe schon auch viele Texte ganz weggelassen. Einige habe ich aber so behandelt, dass sich die Leserinnen und Leser selbst ein Bild machen können. Manchmal ist es unfair zu urteilen, über Leute, die in einer Zeit lebten und etwas falsch machten. Sicher, man muss die Sachen benennen, etwa bei Riefenstahl, auch bei Trenker, oder Mumelter.

Interessiert das überhaupt irgendjemand?

Ein Highlight der Recherche?

Wenn Schriftsteller und Schriftstellerinnen etwas zu den Dolomiten geschrieben haben und gar nicht hier waren. Beispielsweise Virginia Woolf, die man eigentlich nicht mit den Dolomiten verbindet, die aber dennoch etwas damit zu tun hat. Auch eine Geschichte zum Hotel Marmolada gibt es, wo es um die Beschreibung der High Society geht, und weniger um die Berge. Es gab auch einige biografische Überraschungen, wo ich dann nachspürte und mitunter herausfand, in welchen anderen Berufen die Autorinnen und Autoren ebenfalls beheimatet waren.

Wurde es am Ende ein Buch, das nicht so sehr in die Dolomiten führt, sondern in die ganze Welt?

Ich denke schon. Wir wissen eigentlich wenig über die Menschen, die hierherkamen und Land und Leute beschrieben haben. Wer waren sie?

Wie gut tut der alte Blick auf die neue Bergwelt?

Ich will niemanden bekehren. Ich wollte Geschichten bringen, einen Anreiz schaffen. Ganz ohne die "Werbesprache" zu benutzen – die ich übrigens sehr übel finde. Ich wollte ein unterhaltsames, literarisches Sachbuch machen, das nicht langweilig ist. Man kann im Buch gut in den Kapiteln "herumspringen", oder den einen oder anderen Beleg nachschlagen.

Zielpublikum?

Das hab ich mich beim Schreiben oft gefragt: Interessiert das überhaupt irgendjemand? Aber dann war mir auch immer wieder klar, ja, es gibt so viele Autorinnen und Autoren, denen ich eine Stimme geben will, bevor sie ganz in Vergessenheit geraten.

Kompliment, Gratulation und

Kompliment, Gratulation und Dank, Ingrid! Ich freu mich auf die Lektüre!