Considerazioni sullo spazio pubblico – parte II

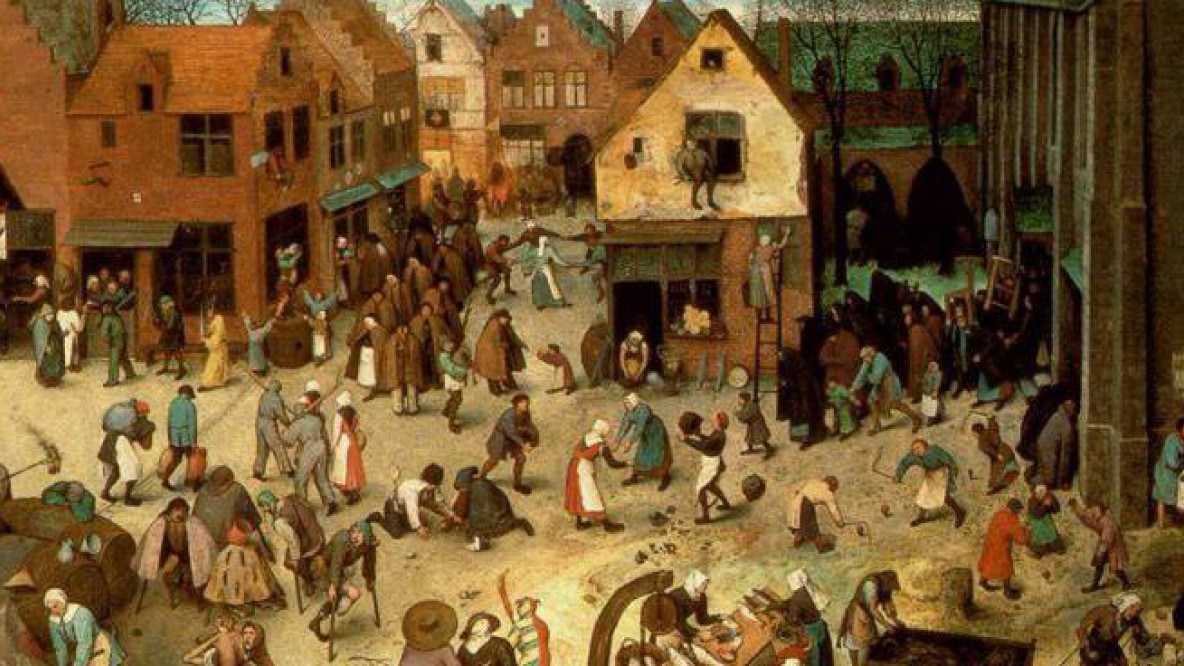

Un luogo temporaneo, il fenomeno del carnevale nella città tardo-medioevale, è spunto per iniziare il ragionamento. Tale festività ricorrente prevedeva che l’ordine sociale prestabilito venisse sospeso in favore di una redistribuzione dei ruoli di potere per alcuni giorni. Emblematica è l’immagine della consegna delle chiavi della città al capo della compagnia carnevalesca. Approfondendo brevemente tale spunto in quanto metafora, notiamo che durante il medioevo la città era un luogo contraddistinto da regole spaziali ben definite, aveva una forma urbis perché recintata da mura. Di conseguenza era accessibile tramite un portale dotato di chiave. Il concetto di spazio pubblico momentaneo può essere usato come chiave interpretativa per tutti quei fenomeni in cui una comunità si riuniva (riunisce) per celebrare riti e feste ricorrenti aperti a tutti. Nella città barocca, il cui motto era tutto è teatro, anche le facciate degli edifici formano la scenografia dello spettacolo della vita pubblica.

Facendo un salto temporale affrontiamo ora fenomeni più contemporanei. Nelle nostre città si incontrano i cosiddetti offspaces, luoghi in cui comunità dallo stile di vita alternativo hanno provato a costruire uno stare insieme, una vita pubblica differente rispetto ai canoni convenzionali. Due esempi storici sono il Kunsthaus Tacheles di Berlino e la Città libera di Christiania a Copenaghen. Tali due esperienze - un centro sociale/polo d’arte contemporanea occupato sin dal 1990 nel quartiere di Mitte e un quartiere parzialmente autogovernato da una comunità improntata a uno stile di vita basato sui collettivi - sono significative perchè diventate a loro volta dei landmarks alternativi all’interno delle città di appartenenza.

Importante, ai fini del ragionamento, è lo stile di vita delle comunità di nomadi in Europa (Rom, Sinti, Kale etc.). La realtà nomade, nonostante alcune di queste comunità abbiamo ormai scelto stili di vita stanziali, rappresenta un modo diverso di stare nello spazio pubblico. Piazzali, argini dei fiumi, parchi vengono (ri)scoperti e usati come luogo dedicato all’abitare, allo stesso tempo queste comunità portano sempre con sé il proprio luogo pubblico, quello della socialità che è sostanzialmente legato all’insieme delle proprie relazioni sociali.

Rivolgiamo ora il nostro sguardo al fenomeno dell’occupazione di case inutilizzate. Si tratta di un fenomeno polarizzante, una parte dell’opinione pubblica infatti non accetta questa pratica in quanto sovverte i rapporti di proprietà comunemente intesi, un’altra ne condivide lo spirito redistributivo – togliere ai ricchi per dare ai poveri. Se, rispetto alla normativa vigente, è indubbia la natura illegale di chi occupa la proprietà altrui, la mano pubblica avrebbe d’altro canto l’obbligo morale di garantire il diritto alla casa. Prendiamo ad esempio il caso di lotti edificabili o di edifici costruiti (a Bolzano vicino alla Camera di commercio in via Alto Adige, una parte dei fabbricati sorti sull’ex area Fiat in piazza Adriano) e abbandonati da anni per motivi legati a dispute legali, fallimenti o per mera speculazione finanziaria o fondiaria. Nei suddetti casi lo sdegno di molti è suscitato dal mancato impiego di risorse e spazi. Una soluzione sarebbe una normativa che prevede l’esproprio per pubblica utilità nel caso in cui grandi aree/fabbricati siano lasciati inutilizzati per lungo tempo.

Affrontiamo un argomento scomodo, il cosiddetto degrado. Talvolta l’intervento di un investitore privato per riqualificare uno spazio pubblico degradato è visto come una presa di posizione in opposizione al paventato lassismo della mano pubblica. Chi scrive nell’opinione pubblica percepisce un’associazione immediata, pavloviana, tra i concetti di degrado e quello di luogo frequentato da stranieri. Passeggiando per le nostre città, molti luoghi pubblici, parchi, prati, piazze, aree con internet wi-fi gratuito sono sì frequentati quasi esclusivamente da stranieri, tuttavia questo è dovuto al fatto che gli autoctoni hanno mutato il loro modo di vivere la città in favore di un maggiore ritiro nel privato.

Un luogo comune,un topos, della contemporaneità è rappresentato dagli spazi d’incontro in rete. Per quanto le possibilità offerte da Internet in termini di opportunità di contatto, conoscenza, comunicazioni dal vivo non siano da sottovalutare, il vulnus sta sia nella possibilità di celare la propria identità sia nella possibilità di veder violata la propria privacy. Nonostante anche nello spazio pubblico reale il diritto alla privacy non sia sempre garantito, vi è tuttavia la possibilità di abbandonarlo senza lasciare tracce - a meno che non sia disseminato di telecamere come l’ossessione per la sicurezza va imponendo. Inoltre, mentre in una piazza pubblica i rapporti di proprietà, se non manifesti sono almeno spazialmente delimitati - questi tavolini appartengono a tale bar, quella panchina fa parte dell’arredo pubblico - nel foro virtuale non sappiamo dove si trovi né a chi appartenga il server centrale.

Parlando di arredo pubblico ricordiamo l’esempio della Panchina di Camden, volutamente scomoda per disincentivare cosiddetti comportamenti antisociali quali il bivacco. In questo caso le amministrazioni pubbliche scelgono di appropriarsi delle modalità tipiche dell’economia privata: vietato sostare, bagno ad uso esclusivo dei clienti e via discorrendo.

Per questo motivo gli slanci verso la difesa di pochi alberi nel parco della stazione risvegliano un sentimento di empatia. Se la consultazione popolare bolzanina fosse stata fatta prima della stesura del progetto e dell'art 55/quinquies, la popolazione bolzanina avrebbe potuto dare la propria opinione in maniera più obiettiva. Alla prossima occasione, tuttavia, ricordiamoci di non dimenticare gli spazi pubblici o di trascurarli per evitare che una proposta di trasformazione privata ne preveda la modifica o l’eliminazione.

Interessanti e condivisibili

Interessanti e condivisibili molte considerazioni. Un paio di appunti:

1. Con la sempre minore disponibilità di denaro nelle casse pubbliche, a fronte di una sempre maggiore e più articolata quantità di problemi sociali da risolvere, espropriare per pubblica utilità non sarà più possibile. Quindi, per dare risposta al degrado, bisognerà andare a prendere il denaro dove ce n'è: dai privati. Sulla base ovviamente di regole chiare e rispettose dei principi della correttezza, dell’evidenza pubblica, dell’efficacia ed efficienza, eccetera.

2. La difesa di pochi alberi in qualsiasi luogo del mondo crea empatia a prescindere. Bene lo sanno i maestri del populismo, oggi numerosi ovunque a seguito del crollo del sistema partitico e del connesso calo di qualità, per mancanza di formazione, di esperienza e di principi adeguati, di chi si candida ad un ruolo di amministratore (con le rare dovute eccezioni s’intende).

3. L’art. 55 quinquies rappresenta proprio un tentativo, il primo e precursore di altri futuri, di creare una procedura trasparente ma anche efficiente ed efficace di realizzare interventi di interesse pubblico con risorse private. Ha dimostrato di essere trasparente (vedasi la straordinaria e apertissima discussione che si è sviluppata in città, in cui ogni passaggio della procedura, ogni pro ed ogni contro è stato abbondantemente sviscerato) ed efficace (a seguito anche della discussione predetta il piano di riqualificazione urbanistica è stato più volte modificato, migliorato e rivisto). Non è stato certamente efficiente, visti i tempi trascorsi non in linea con le legittime attese di un investitore privato. Va pertanto riscritto in particolare per fare sì che ogni interessato possa esprimersi sull’argomento togliendogli però la possibilità di bloccare l’iter con lunghi contenziosi, i cui tempi di conclusione sono notoriamente impossibili da prevedere in Italia, e che pertanto equivalgono a un diritto di veto inaccettabile.

In conclusione va sottolineata la necessità di favorire un rapporto pubblico-privato produttivo e trasparente, che presuppone anche la possibilità di penalizzare i privati che provocano degrado, per esempio lasciando i cantieri a metà per anni. Dimentichiamoci dunque gli espropri, che appartengono, come modalità operativa e salvo eccezioni, ad un tempo passato di maggiore disponibilità delle casse pubbliche che non tornerà più. E che hanno in passato immeritatamente e poco trasparentemente arricchito quei privati che avevano la fortuna di essere proprietari dell’immobile giusto al posto giusto.

Antwort auf Interessanti e condivisibili von luigi spagnolli

L'intento delle

L’intento delle considerazioni proposte era quello di (ri)lanciare il dibattito sullo spazio pubblico, concetto sfuggente contraddistinto da interpretazioni disparate tra loto in base al punto di vista assunto.

1. Se per questioni di disponibilità economica l’esproprio non sarà sempre possibile, si potrebbe tuttavia rivedere il concetto di degrado stesso: citando l’esperienza delle sottoculture urbane volevo indicare che non solo il costruito, ma anche quello che avviene in un luogo può determinarne la qualità. La lotta all’abbandono di un quartiere può sì avvenire con l’incremento del commercio, il rischio sta però nel ridurre i cittadini a meri consumatori e la vita pubblica a mero scambio economico.

2. Condivisibile la critica al populismo che difende „ogni albero“, tuttavia nel caso di parchi con alberi secolari si possono fare delle distinzioni. Ragionare caso per caso è più faticoso ma ci libera dalla situazione di stallo populismo-anti poulismo.

3. Nulla in contrario alle iniziative pubblico-private, tuttavia la staesura di piani partcolareggiati per interi pezzi del pru potrebbe avvalersi dell’esperienza, impegnativa ma democratica, dell’urbanistica partecipata in cui tutti i soggetti coinvolti partecipano alla riprogettazione di parti considerevoli della città.

Ringrazio il prof. Zucconi

Ringrazio il prof. Zucconi che mi fa l’onore di rispondermi, ma debbo ulteriormente chiarire:

1. Nel PRU di Via Alto Adige le attività commerciali occuperanno meno di un quinto della cubatura prevista. Per cui le considerazioni fatte, condivisibili peraltro nel principio, non sono pertinenti.

2. Di alberi secolari nella zona interessata dall’intervento non ce ne sono, anzi, sono pronto a scommettere che non ci arrivano neanche vicino, al secolo. Da povero alberologo quale sono segnalo inoltre che si tratta di alberi che per specie, dimensioni e stato di salute sono ben lontani dalle caratteristiche di tutela. Poi ovviamente ci sono le emozioni, il sentimento collettivo, eccetera: peraltro ben cavalcato da chi è contrario.

3. Il PRU fa riferimento ad un’area che rientrava, come facoltativa, nel bando dell’Areale Ferroviario, che è stato preceduto da una grande attività di partecipazione. Il progetto vincitore non l’ha ricompresa, per cui è rimasta fuori. La proposta di PRU è stata formulata, e nella successiva negoziazione con gli uffici comunali sviluppata, con assoluta attenzione ai principi del Piano dell’Areale così come voluto dal percorso partecipato. Purtroppo le componenti politiche contrarie al PRU, sostenendo falsamente e per opportunità cose diverse, hanno condizionato anche le opinioni dei benpensanti.

Chiedo scusa della lunghezza, ma quel che va detto va detto.

Antwort auf Ringrazio il prof. Zucconi von luigi spagnolli

1. Come con lei precisa le

1. Come con lei precisa le attività commerciali non occupano l’intera cubatura costruita, tuttavia residenze, albergo e uffici non sono spazio pubblico, bensì area privata. La critica semmai consisteva in una visione alternativa di riqualifca del parco „degradato“ facendo riferimento per l’appunto a come le sottoculure urbane possano rendere animato e quindi sicuro un luogo abbandonato. Esempio: uno skatepark che occupi parte del parco della stazione renderebbe il luogo vissuto.

2. Mi sono fatto prendere dallo slancio dello scrittore parando di alberi secolari, mi riferivo al parco altmanniano di impianto ottocentesco (quindi vecchio di più di un secolo).

3. Il modello dell’urbanistica partecipata prevede delle sedute informative, colloquiali e l’elezione di organi co-progettanti eletti tra i cittadini. In parte questo lavoro è stato fatto con le serate informative avvenute tuttavia dopo la stesura del piano di via Alto Adige, qui la critica di chi scrive.