Hypercharger made in Südtirol

Im Bereich der E-Mobilität zählt alpitronic zu Südtiroler Vorzeigeunternehmen, in der breiten Öffentlichkeit ist der Tech-Betrieb jedoch weitgehend unbekannt. Dabei ist das 2009 gegründete Unternehmen international tätig und einer der Maßstäbe in Sachen Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge. In Deutschland stellt man zurzeit sogar den multinationalen Riesen Tesla in den Schatten, was den Ausbau superschneller Ladesäulen anbelangt.

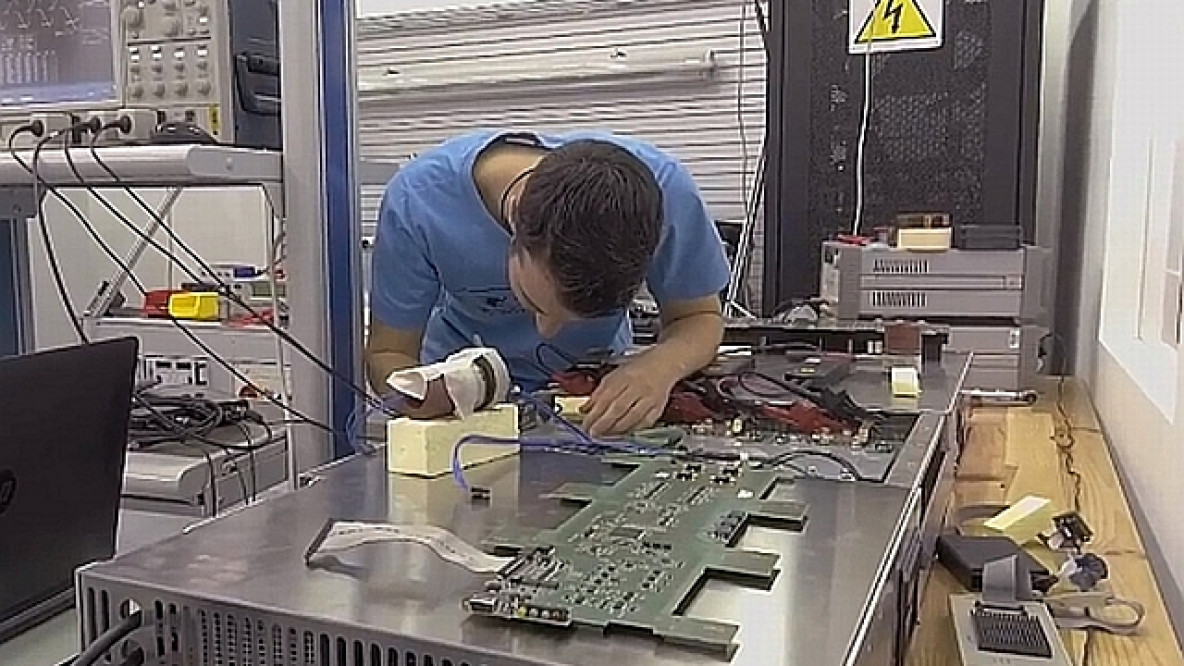

Im Unternehmen hat man seit Anfang an auf das richtige Pferd E-Mobilität gesetzt, allerdings wurden die Ladesäulen erst später zum Kerngeschäft, erklärt Sigrid Zanon. Die Mitgründerin des Unternehmens und gelernte Elektrotechnikerin ist zuständig für die Entwicklung von Prüfständen für Leistungselektronikmodule, gewissermaßen das „Dinosaurierprodukt“ des Unternehmens. Diese sind Kernkomponenten für die Elektromobilität und sorgen für die Leistungswandlung von der Batterie zum elektrischen Antrieb.

„In der Anfangsphase des Unternehmens war es BMW in der Vorentwicklung des E-Autos, das die unterschiedlichen Anbieter von Halbleitern auf deren Qualität hin prüfen wollte“, sagt Zanon. Der deutsche Autohersteller wollte sich allerdings nicht auf deren Datenblätter verlassen und griff somit auf das Knowhow von alpitronic zurück. Obwohl es mittlerweile eine Nische ist, arbeitet man weiter an der Entwicklung der Prüfstände und bietet die Prüfungen mittlerweile auch als Dienstleistung an.

Fokus auf Ladesäulen

Das Kerngeschäft hat sich mittlerweile aber hin zur Entwicklung von eigener Ladeinfrastruktur verlagert. „Wir haben relativ früh mit der Entwicklung begonnen und waren dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als auch die Infrastruktur langsam Verbreitung fand“, sagt Zanon. Während viele Mitbewerber Qualitätsprobleme hatten, sei alpitronic zuverlässiger gewesen.

Wichtige Qualitätsfaktoren einer Schnellladesäule wie dem Flaggschiff hypercharger, seien zum einen der Wirkungsgrad, also wie effizient die Energiewandlung geschieht. Weiters sei auch die Kompaktheit und das Design der Säulen von Bedeutung. Zum anderen spiele aber natürlich auch der Preis eine Rolle, wie Zanon unterstreicht: „Es nützt das beste Produkt nichts, wenn es nicht erschwinglich ist.“

Auch wenn derzeit bereits ein Vollladen eines PKWs in nur etwa 30 Minuten möglich ist, brechen die Innovationen in der Branche nicht ab. Erprobt werden beispielsweise kabellose Ladetechniken, die mittels einer Spule in der Fahrbahn das induktive Aufladen einer Fahrzeugbatterie ermöglichen sollen. Der Halbleiterproduzent Qualcomm hatte vor wenigen Jahre in Frankreich eine entsprechende Teststrecke in Betrieb genommen. Breitenfähiges induktives Laden hält Sigrid Zanon aber für schwer umsetzbar, da es schlicht zu aufwendig sei.

Es nützt das beste Produkt nichts, wenn es nicht erschwinglich ist.

Konkret stehen Neuerungen ins Haus, welche die Ladesysteme effizienter machen sollen. Durch den Einsatz von neuartigen Siliziumcarbidhalbleitern kann ein noch größerer Wirkungsgrad erreicht werden. Zudem ist ein neuer Typ von Ladesäule kurz vor dem Markteintritt: Der HYC50 kann an der Wand montiert werden und soll unter anderem in Parkhäusern und Einkaufszentren zum Einsatz kommen. Auch die Entwicklung von Ladesäulen für LKWs und Busse, also für Fahrzeuge mit größeren Batterien, die über Nacht mit viel Leistung geladen werden können, wird in Zukunft auf dem Programm stehen, meint Zanon.

Fehlende Arbeitskraft …

Viel zu tun also für das Südtiroler Unternehmen, das seine Zeit als Startup längst hinter sich gelassen und in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt hat. Wie CEO Phillip Senoner gegenüber der Südtiroler Wirtschaftszeitung bestätigte, stellte das Unternehmen allein letztes Jahr 100 MitarbeiterInnen ein. 2022 sollen weitere 100 folgen.

Da aber auch für alpitronic der viel beschworene Fachkräftemangel kein Fremdwort ist, steht man vor großen Herausforderungen. Derzeit sind mehr als 30 Stellen ausgeschrieben, man sucht händeringend nach Personal – vom Produktionsmitarbeiter bis zum Manager – wie Sigrid Zanon beteuert: „Wir tun uns schwer, diese zu besetzen. Auch wissend, dass es sehr wichtig ist für die Firmenkultur, eine gewisse Selektivität beizubehalten, trotz Fachkräftemangels. Gerade durch das starke Wachstum merken wir den Fachkräftemangel immer mehr.“

Gerade durch das starke Wachstum merken wir den Fachkräftemangel immer mehr.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es laut Zanon notwendig, schon im Kindes- und Jugendalter das Interesse und die Neugierde für Technik zu wecken, indem beispielsweise bereits an Grund- und Mittelschulen technische Projekte angeboten werden. Eine wichtige Initiative in dieser Hinsicht stellt das Mini-NOI dar, wo technische Angebote kindgerechte Aufbereitung finden. Relevant sei dies auch in Anbetracht der notorischen Unterrepräsentanz von Frauen in technischen Berufen.

… und stockende Lieferketten

Probleme machen alpitronic auch die mit Beginn der Pandemie verschärften globalen Lieferengpässe und die Rohstoffknappheit, wie Zanon gesteht: „Eine Ladesäule besteht aus einer Vielzahl an Leiterplatten und jede dieser Leiterplatten wiederum aus geschätzt tausenden Unterkomponenten. Wir sind den Bauteilen letztes Jahr ziemlich hinterhergerannt, um Produktionsstopps zu verhindern.“ Vereinzelt sah man sich sogar gezwungen, einwandfreie Komponenten umzudesignen oder auf teurere Broker zurückzugreifen, da bestimmte Bauteile nicht verfügbar waren.

Dass die Produktion wichtiger Bestandteile, wie Halbleiter, angesichts der nach wie vor angespannten Lage, langfristig vermehrt nach Europa verlagert wird, kann sich Zanon vorstellen. Es sei sicher von Vorteil, wenn Europa da Knowhow aufbaue, kurzfristig werde sich aber nicht viel ändern. „Es gilt, einen Kompromiss zu finden zwischen der absoluten Spezialisierung, die vielleicht am wirtschaftlichsten ist, und einer gewissen Streuung, um sich etwas breiter aufzustellen“, erklärt Zanon.

Wir sind den Bauteilen letztes Jahr ziemlich hinterhergerannt, um Produktionsstopps zu verhindern.

Herausfordernd ist für das Unternehmen auch die Nachverfolgbarkeit von Lieferketten und Zulieferern. Es gibt zwar einen sogenannten Supplier Code of Conduct, also einen Verhaltenscodex für Lieferanten. In den letzten Jahren galt es aber in erster Linie, die Produktion am Laufen und mit dem Wachstum Gleichschritt zu halten, so Zanon: „Das Thema Lieferantenauswahl und -qualifizierung versuchen wir zu installieren und zu leben. Wir werden das noch weiter ausbauen, sind aber, denke ich, auf einem guten Weg.“

Konkret strebe man für das Unternehmen bereits die internationale Umweltmanagementnorm ISO 14001 an. Zudem plant alpitronic, das Thema Nachhaltigkeit bei der Errichtung des möglichen neuen Firmengebäudes in Terlan mitzuberücksichtigen, wie Zanon bekräftigt. Der Ball hierfür liegt derzeit noch bei der Gemeinde, die wohl Ende April über eine mögliche Ansiedlung des Konzerns entscheiden dürfte.

Statt der drohenden

Statt der drohenden Klimakrise mit angepassten Lösungen zu begegnen, wursteld die Autoindustrie munter wie bisher weiter.

Da werden die E-Antriebsagregate in die schweren SUV-Kisten eingebaut und die wegen „der Reichweite und dem hohen Gewicht das zu bewegen ist,“ sehr große Kiste mit den Batterien unter den Wagenboden gehängt. Mit über 2 Tonnen Gewicht, wird meistens nur eine Person von A nach B bewegt und A, genau so B, mit den Blechkisten die Straßen, Plätze und die Parkhäuser zugemüllt.

An den gebotenen sparsameren Umgang mit der E-Energie denkt man nicht, obwohl sie vielfach aus fossiler Energie und auch Atomreaktoren gewonnen wird.

Und die Ladestationen machen mit ihren Super-Ladeleistungen, bei diesem Rennen in die falsche Richtung, emsig mit.

In risposta a Statt der drohenden di Josef Fulterer

Ich hoffe Sie haben einen

Ich hoffe Sie haben einen Fiat Panda und benutzen im Kurzstreckenverkehr fleißig Ihr Fahrrad. :-)

In risposta a Statt der drohenden di Josef Fulterer

Was diese vulgären SUVs

Was diese vulgären SUVs betrifft, gebe ich Ihnen recht. Was die Batterien und Energieeffizienz betrifft... nun ja, wenn etwas die Marktreife erlangt, geht es mit der Entwicklung meist rasant. So war es vor ca. hundert Jahren beim Fliegen (vom Doppeldecker zur Mondlandung in wenigen Jahrzehnten), und später bei Computern und Mobiltelefonen in wenigen Jahren.

Aber generell sollte unser Mobilitätsverhalten in Frage gestellt werden.

In risposta a Statt der drohenden di Josef Fulterer

Sie hven recht. Aber

Sie hven recht. Aber Weltoffenheit hat nichts mit Alpitronic zu tun und nicht mit Lesern, die nur ein lokales Geschäft brauchen, sie wollen einfach stolz auf sich sein und Geld haben, ohne an die Zukunft zu denken. Deshalb bleibt Südtirol ein tiefes Land ohne breite Perspektiven und echten Schutz seiner Umweltinteressen.

Mobilität ist ein

Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen; am wie wir dieses Grundbedürfnis gestalten entscheidet sich wesentlich unsere Zukunft. Kurzstrecken sollten viel mehr per pedes bzw. bei gut ausgebauten, sicheren Wegnetzen, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Die SUV ´s sollten abgeschafft, und Methoden für Gemeinschaftsfahrten im PKW entwickelt und genutzt werden. Der öffentliche Verkehr ist zu optimieren und durch Gratisfahrten zu fördern. Da der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb sicher Zukunft hat, sind Initiativen wie jene von Alpitronic wertvoll.

Eine Neiddebatte ala

Eine Neiddebatte ala „vulgären SUVs“ bringt uns umwelttechnisch nicht weiter und das freiwillige Enthaltung nicht funktioniert ist auch bekannt. Es braucht die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen aus der Politik für die Industrie und eine Infrastrukturplanung in der Fläche. Nach 50 Jahren einseitiger autogerechter Infrastruktur wird es an der Zeit unseren Lebensraum menschenfreundlich zu gestalten.

In risposta a Eine Neiddebatte ala di Stefan S

Progressiv steigende Steuern

Progressiv steigende Steuern für „die protzigen Kw-Leistungen,“ im ohndies Geschwinigkeits- und Stau-gebremsten Verkehr, würde die Autofahrer auch zu Überlegungen über die eigene Mobilität, angesichts der drohenden Klimakrise erziehen.

In der Nachkriegszeit hat Italien mit der Sondersteuer für PKW ab 2.000 ccm, den Erfolgen der 500-, 600- und 1.100er nachgeholfen.

In risposta a Progressiv steigende Steuern di Josef Fulterer

"Progressiv steigende Steuern

„Progressiv steigende Steuern für “die protzigen Kw-Leistungen," stört die Kundschaft welches sich ein 100`Tausend € Auto leisten kann recht wenig.

Wenn dann schon so wie in Norwegen, Schweden und vor allem Dänemark wo es beim Kauf gleichmal einen über 100% Steueraufschlag gibt.

Das lässt sich aber in den traditionellen Herstellerländern wie Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland wirtschaftspolitisch nicht umsetzen.

„Sondersteuer für PKW ab 2.000 ccm“ Norwegen versucht gerade ähnliches, E-Mobilität wird hochgradig gefördert und mittlerweile ist Norwegen das weltweite Versuchslabor für die E-Mobilität.

"Da aber auch für alpitronic

„Da aber auch für alpitronic der viel beschworene Fachkräftemangel kein Fremdwort ist, steht man vor großen Herausforderungen. Derzeit sind mehr als 30 Stellen ausgeschrieben, man sucht händeringend nach Personal – vom Produktionsmitarbeiter bis zum Manager“. Ernsthaft? Im Februar 2022 hatte ich ein Praktikum bei Alpitronic und es war die schlimmste Erfahrung für mich. Bevor ich nach Südtirol kam, arbeitete ich in internationalen Unternehmen, wie METRO AG, Coca-Cola, AstraZeneca. Ich bin Spezialist für Compliance und Rechtsberatung. Also Code of Business Condact ist mir mehr als vertraut. Nach dem Logistikkurs kam ich, um eine „Bühne“ oder ein Praltikum in der Basis von Alpitronic zu machen, und ich wurde gebeten, die Arbeit zu erledigen, die durch moderne Software ersetzt werden kann. Meine Aufgabe war es, die Fugen aus Rechnungen einzufügen. Ich habe verstanden, dass ich mehr vorschlagen und die riesigen Märkte in der östlichen EU und in Großbritannien öffnen kann. Mit Hilfe meines Freundes (der die Systeme für internationale und staatliche Beschaffungssysteme installiert hat) habe ich die Präsentation vorbereitet. Nachdem ich mit dem Vorschlag, ein Treffen mit dem Vertriebs- und Marketingleiter von Alpitronic zu organisieren, zum Produktionsleiter und Personalleiter kam, wurde ich auf grobe rassistische Weise aus der Praxis geworfen. Später teilten sie den Studiengangsverantwortlichen mit, dass ich mich „abgelehnt habe, weil ich mit meiner Arbeit nicht zufrieden war“. Aber eigentlich war der Grund, dass ich ein Ausländer war, der es wagte zu sagen, dass „Routinejob mit dem Einfügen von Zahlen mich nicht glücklich macht“ und um ein Treffen mit dem Direktor bat, „selbst ein Niemand zu sein“. [- entfernt - SCM] Ich wette, wenn sie so mit mir umgehen, können sie einfach nicht einmal die Zeilen der Berufserfahrung aus meinem Lebenslauf verstehen Aber ich habe auch Zweifel, dass das Alpitronic-Management versteht, worum es bei „Kodex Geschäftsverhalten“ wirklich geht. Mit diesem Ansatz, sehr geehrte Damen und Herren, können Sie also nur als Verletzer jeglicher Menschen- und Geschäftsethik im Rücken der Unternehmen bleiben. Es ist a Schade, wie es ist. Ich bin eine sehr loyale Person, aber ich bin sehr traurig, dass ich diese schreckliche Erfahrung mit ihnen gemacht habe. Ich hoffe, sie werden dies lesen und sich zumindest entschuldigen.

[Dieser Kommentar wurde moderiert - Salto-Community-Management]

As far google translator may

As far google translator may do not translated my comment correctly, I will add it in English as I hope management of Alpitronic are able to read and understand it. In february 2022 I was interrupted and thrown away from my Practicum in board of Alpitronic because I dared to ask for a meeting with Sales and Marketing Director having proposal to sell more and to open the new market in UK and Eastern Europe. I have prepared the presentation, with information about request and proposal on the market where I intended to show how Alpitronic can distribute it’s business and sell abroad. I also dared to say that just inserting figues of invoices into computer is not the work I am happy with, thinking I can do more for this company and it’s growth, [- entfernt - SCM] I applied to hr Manager as well but it resulted that I was asked to leave immediatelly and my Praktikum was interromped. I have 20 years of experience as legal and compliance manager with international and global business as Coca-Cola, METRO and AstraZeneca but I cannot find any jpb in Suedtirol and I had to pass the Logistic Course study, just to obtain any job in the office. I am very familiar what Code Business Conduct is about so complaining for lack of professionals, I would advice Alpitronic’s management first to learn how their line managers do behave with more educated and competent staff than themselves - in brutal and racistic manner. I bet they do not undersand any line from my professional experience on CV so they could not realise they cut any opportunity for their company rather than for me. This is a shameful example for business and even human relationship. Till now nobody apologised.

[Dieser Kommentar wurde moderiert - Salto-Community-Management]

In risposta a As far google translator may di Iryna Panchenko

Südtirol sucht "Hände-ringend

Südtirol sucht „Hände-ringend“ Fachkräfte und beschäftigt sie dann mit dem Übertragen von Zahlen, einer Arbeit die mit einer Computer-Lösung erledigt werden kann.

[- entfernt- Dieser Kommentar wurde moderiert - Salto-Community-Management]

In risposta a Südtirol sucht "Hände-ringend di Josef Fulterer

Josef Fulterer, vielleicht

Josef Fulterer, vielleicht sollten Sie sich bei ALPITRONIC bewerben um die Personalverwaltung in Fahrt zu bringen.(e n a)